A continuación el texto de la conferencia dictada por Emilia Pereyra en el III Festival Literario Sur, efectuado en Baní, República Dominicana en el 2021.

Estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha brindado el III Festival Literario Sur para compartir algunas reflexiones sobre uno de los temas más fascinantes que he encontrado en la cantera de la literatura: la memoria histórica y emocional.

En esta oportunidad hablaré sobre la memoria histórica y emocional reflejada en obras producidas esencialmente por hombres y mujeres de letras de esta región de la geografía dominicana o inspiradas en hechos ocurridos en sus territorios.

Valga precisar que no podría hacer en este contexto un recorrido minucioso por la extensa producción de autores y autoras de la región, por lo cual tendré que escoger algunas obras y ciertos creadores que sin embargo servirán de ejemplo y nos podrían motivar posteriormente al análisis de obras correspondientes a las últimas hornadas sureñas.

Además, haremos especial énfasis en obras narrativas, por lo cual la poesía, el ensayo y la dramaturgia del sur se quedarán entre las materias de estudio e investigación que deberán acometerse en el futuro, y que con certeza nos revelarán las profundas exploraciones que hicieron sus creadores en la memoria histórica y en la memoria emocional para escribirlas.

Está claro que sin las evocaciones y recreaciones del pasado y sin el aprovechamiento del caudal de las emociones y sensaciones, de manera consciente o inconsciente, no se puede escribir, pues todo escritor es un memorioso, ya sea del pretérito o de lo sucedido hace poco tiempo.

La memoria ha sido ampliamente estudiada desde las perspectivas de la filosofía, la psicología y la psiquiatría. Incluso se han identificado diversos tipos de memoria, que a nuestro juicio se manifiestan de maneras diferentes.

Además, sabemos que la memoria histórica se transmite mediante las fuentes documentales y la oralidad. Procede de aquellas historias que se cuentan de generación en generación o se leen en los libros.

La memoria emocional es la capacidad del ser humano de fijar recuerdos a partir de las vivencias de las emociones. Aludo a las remembranzas que nos estremecen. Todos recreamos ese tipo de sensaciones relativas a episodios pasados cuando se remueven los sedimentos de lo acontecido. Y justo cuando se logra proyectarlas en el texto se puede conseguir que el lector experimente semejantes emociones.

¿Qué hacen los escritores con la evocación de sucesos recientes o lejanos que han estremecido sus fibras más profundas? Pues suelen utilizarla como materia prima para trabajar diversos géneros. Es el caso de autores reconocidos y también de varios originarios del sur dominicano, sobre los disertaremos a continuación.

Empezaremos hablando de Baní o Engracia y Antoñita, obra publicada originalmente en el 1882. Es una narración que se construye a partir de las remembranzas aportadas por la memoria histórica y emocional, trabajada por Francisco Gregorio Billini, un político, escritor y expresidente de la República, que logró acreditar su novela como una de las más importantes de todos los tiempos en el país, por sus aciertos literarios y su temprana adscripción al costumbrismo.

A este texto inspirado en las tierras y la gente Baní, gestada por un autor nacido en Santo Domingo, con profundos lazos emocionales con la demarcación y grandes conocimientos de la franja sureña, se le considera la narración de costumbres más leída en el país.

Billini no solo da detalles de las tradiciones banilejas de antaño, del carácter de la gente y de la topografía del terruño. En este aspecto, describe: “El río que se llama Baní y que muchos confunden con el barrancoso arroyo de Güera, al salir del culebreo de sus lomas, se extiende, por algunos lados entre blancos cascajales; y en la arboleda irregular de sus márgenes, como en todas las de sus cercanías, aunque no se vea el tupido de esa bruta fertilidad que enmaraña los bosques, reverdecen los arbustos, que la primavera llena de flores, haciendo contraste con esos claros caldeados por la seca donde ostentan sus espinas el cayuco, la tuna, la alpargata y más que ninguna otra la guazábara, indígena de greñas erizadas, que de toda esa familia de caliente raza, es la más arisca” .

Otro escritor nacido en los territorios sureños, le aportó a la narrativa dominicana una obra trascendental. Aludo a La sangre, novela sobre la tiranía de Ulises Hilarión Heureaux Lebert, más conocido como Lilís. Sobre esta obra de Tulio Manuel Cestero, apreciada como una de las más sobresalientes de todos los tiempos, Joaquín Balaguer, político, escritor y analista literario, escribió: “…Es la sangre la que perdura como una de las obras capitales de la literatura nacional: Cestero se revela en las páginas de este libro no sólo como un narrador fluente, sino también como un maestro en la reconstrucción de los sucesos históricos” .

Calificada por el destacado escritor León David, Premio Nacional de Literatura 2020, como magna expresión de la novelística latinoamericana, la narración de Cestero, publicada en el 1919, comienza introduciéndonos en su rico universo con una prosa cautivadora que nos revela su refinado estilo, con el recrea emociones y sensaciones: “Por el ventanillo del calabozo, un rayo de sol entra jocundo, adorna con ancho galón de oro los ladrillos y cosquillea al durmiente en el rostro. Antonio Portacarrero despierta restregándose los ojos con ambos puños, bosteza, la boca abierta de par en par, y mira en torno suyo con asombro. Siéntase en la barra del catre y examina la celda de hito en hito y cual si, al fin, se libertase de una pesadilla y comprendiese, murmura: ‘todavía… otro día más’” .

Cestero terminó de escribir La sangre en Roma, Italia, en el 1913 y la concluye con el párrafo siguiente: “Por el oriente las sombras esparcidas ahúman el cielo. El cejo del río humedece el aire. La floresta aledaña avanza sus tentáculos constrictores. Las campanas de la Catedral tocan el Angelus; la voz de bronce lleva de puerta en puerta la divina promesa. En La Fuerza, la guardia de prevención presenta las armas, y al son marcial del clarín, la bandera desciende de la asta, lenta, zigzagueante, azul, blanca, roja… tal una ala rota” .

Por otro lado, es ineludible referirnos a la novela Carnavá, de Ángel Hernández Acosta, nacido en Duvergé en 1922 y fenecido en 1995. En esta obra, este neibero de corazón, que cautivó como poeta, novelista y cuentista, relata la historia de un coterráneo que devino en leyenda: el general cimarrón Luca Evangelista de Sena.

En las primeras páginas de Carnavá, Hernández escribió, mostrando gran capacidad descriptiva: “El camino era una larga culebra de piedras con el cuerpo perdido entre los bayahondales y la punta de la cola más allá del cansancio, un camino que había estado siempre aburrido por haberle dado paso a las gentes de Dessalines el día en que huían pegándole candela a Neyba por las cuatro esquinas, pero que ahora mostraba alegría porque cuando llegó a la entrada de la población sacudió la cabeza y dio los buenos días, aunque los buenos días del camino no eran ya necesarios porque ya Neyba había llegado y empezaba a saludar a Lucas Evangelista de Sena como saludan los gallos a la aurora” .

En su obra Tendencias de la novela dominicana, el reconocido escritor y crítico literario Bruno Rosario Candelier expresa: “Desde la fundación de República (1844) hasta el advenimiento de Trujillo (1930) hubo en nuestro país no sólo alzamientos armados y revueltas montoneras, sino que los personajes que los provocaron (los caciques, los caudillos, los jefes más o menos improvisados, vividores, generales analfabetos, héroes populares y una cálifa de oportunistas) no han sido tratados por nuestra novelística sino de un modo superficial”. Carnavá, de Ángel Hernández Acosta, es una excepción” .

Otro autor fundamental en la prosa dominicana, oriundo de nuestras heredades sureñas, es sin dudas es Diógenes Valdez, sancristobalense, nacido en el 1941 y fallecido en el 2014. Este autor dejó un legado literario digno de admiración. Su obra cuentística mereció altos honores, ya que en tres ocasiones se hizo con el Premio Nacional de Cuento y formó parte del círculo de novelistas reconocidos con obras como La telaraña, Lucinda Palmares, Los tiempos irrevocables y Vocalización, finalista en el Concurso Nacional de Novelas de 1993.

Como otros autores mencionados, Valdez, Premio Nacional de Literatura 2005,

exploró la memoria histórica y emocional para producir sus obras, y en uno de sus cuentos más emblemáticos, en El silencio de caracol , deja constancia de nuestro planteamiento.

“Estuvimos discutiendo toda la noche y el partido decidió que nos engancháramos. Creo que fue una decisión difícil para todos, pero más para mí, porque había pasado toda mi infancia haciendo micromítines, tirándoles piedras a los policías, gritándoles ‘esbirros’ y ‘gorilas’ y ahora al partido se le ocurre que yo fuera uno de ellos. ¿qué iban a decir mis amigos y mis compañeros de escuela? Ya me lo podía imaginar: que me había vendido y que en todo cado yo era peor, porque tenía conciencia y ellos no, que yo sí sabía lo que debía saber. Por eso, fue que grité cuando tomaron la decisión y dije que no me iba a enganchar, que nadie me podía obligar a hacer eso, i yo no lo quería”.

Se puede percibir que El silencio del caracol es una narración de la posguerra, de aquella trágica etapa de la vida dominicana marcada por la lucha política encarnizada en que se batían las fuerzas conservadoras y los sectores de las izquierdas y de otras de tendencias democráticas. Una época que causó muchas desgarraduras y muertes, y que Valdez vivió y como muchísimos dominicanos padeció.

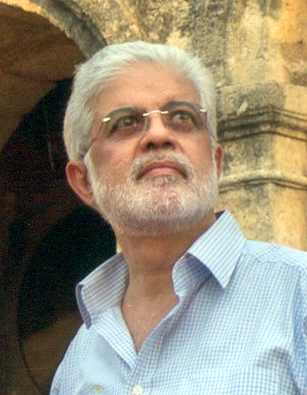

Es dable que en este espacio también disertemos sobre otro sureño destacado en el campo de las letras, al cual le ha aportado reconocidas obras literarias, entre ellas ensayos y reflexiones intelectuales muy valiosas. Me referiré a Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura 2019.

Matos Moquete, nacido en Tamayo en 1944, es autor de una importante bibliografía, en la que deja constancia de su inmersión en la memoria histórica y emocional del pueblo dominicano y de sí mismo, y de manera especial en las remembranzas relativas a las luchas políticas y a los aprestos guerrilleros liderados por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, en los que participó en el pasado siglo, para combatir al régimen opresivo encabezado por Joaquín Balaguer.

Estamos antes un autor altamente galardonado, que ha recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos: el Premio Nacional de Novela por su obra En el atascadero (1983), el Premio de Ensayo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña por El discurso teórico en la literatura en América hispana (1991), el Premio Anual de Ensayo por su obra Estudios translingüísticos (2005), el Premio Nacional de Didáctica por Claves para el análisis de un poema: hay un país en el mundo (2005), el Premio Anual de Ensayo por Estrategias de captación de la voluntad popular en las elecciones de 2004 (2006) y el Premio Caonabo de Oro de las Letras (2009) como reconocimiento a la labor literaria de una vida.

En su copiosa bibliografía, Matos Moquete registra la novela Dile adiós a la época, una historia enmarcada en los convulsos doce años de Balaguer. Matos Moquete inicia esta narración presentando una voz narradora: “No soy quién para juzgar a nadie aunque sea yo el narrador, el escribiente de la tertulia. Exizquierdista de los sesenta, exprofesor universitario, antropólogo en retiro, todos mis créditos están vencidos” .

El perfil del narrador se parece mucho al del autor, que indudablemente se disfraza en la obra y nos cuenta sus impresiones acerca de determinados episodios y que habrá vivido o de los que habría tenido mucha información, como fue el sonado secuestro de Bárbara Hutchinson, agregada de prensa y de cultura de la embajada de los Estados Unidos en el país y el rapto de varias personas en la Embajada de Venezuela, hechos ocurridos en 1974.

Luego, en otro pasaje de la novela Los amantes de abril, sobre la guerra del 1965, el narrador escribió este párrafo que responde a la memoria emocional y sensorial: “Entonces sintió la muerte de Polín como la de su Efrain y lloró. Lloró desconsoladamente, buscó a la mujer que ante el féretro de su hombre se retorcía de ira y de dolor, sintiéndose hermanada. Y ambas se abrazaron, lloraron juntas y se consolaron en la celebración de la tragedia. Elogiaban a sus amantes; pronunciaban el vacío que la guerra había dejado en ellas; narraban el sentimiento de amor y lucha que las unía que las unía a esos combatientes como el matrimonio que la vida no alcanzó a materializar, pero con el que, como diría el padre Angello, el tiempo de la guerra les premió para siempre” .

Muchos recordarán a otro escritor del sur, a Viriato Sención, nacido entre las montañas de Ocoa en el 1941, y fallecido en Estados Unidos en el 2012. Fue el autor de una novela de temática política, famosa a finales de la década del pasado siglo, pues Los que falsificaron la firma de Dios se vio envuelta en una ruidosa controversia cuando el gobierno de Balaguer se negó a entregarle el Premio Nacional de Novela, ganado en el 1992. ¿El motivo? La narración de Sención le resultaba ofensiva al gobernante reformista, convertido en un personaje de la obra, identificado como el doctor Ramos. El caso es que se sabía que Sención, quien había estado vinculado a la formación de la Cruzada del Amor, entidad que dirigía Emma Balaguer, hermana del mandatario, la había escrito utilizando sus remembranzas y conocimientos acerca del entorno íntimo del temido líder político y de su casona de la avenida Máximo Gómez.

Los que falsificaron la firma de Dios ha sido la novela dominicana más vendida y la más polémica. Fue traducida al inglés y también circuló en los Estados Unidos.

Posteriormente Sención publicó las obras narrativas La enana Celenia y otros cuentos, Adrianita, qué oscura la noche, Los ojos de la montaña y El pacto de los rencores, en el 2008.

En La enana Celenia y otros cuentos, Sención revela uno de los rituales del enigmático mandatario, que todos reconocían como un personaje inspirado en Balaguer:

“La única obligación adicional que se le asignó a la enana fue pararse en el salón, cerca de la puerta de salida, a eso de las diez de la mañana, hora en que el Presidente se marchaba hacia el Palacio de Gobierno, para que éste cumpliera el ritual supersticioso de colocarle la mano derecha sobre la cabeza. Allí duraba el Presidente unos segundos con la mano puesta sobre sus greñas, como si estuviera consultando a un augur o cargándose de sus energías ocultas” .

En el sur contamos con otro escritor notable, nacido en 1949, en Azua, a donde vivió hasta los 15 años, pues entonces se trasladó a Santo Domingo. Se trata de Miguel Aníbal Perdomo, poeta, narrador y ensayista, educador reconocido que ha prestado servicios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en academias norteamericanas. Posee una significativa bibliografía y unas credenciales académicas muy elevadas.

Este escritor ha obtenido varios galardones, entre ellos el Premio Anual de Ensayo, el Premio Anual de Poesía y el Premio Anual de Cuento. Es un sólido candidato para obtener el Premio Nacional de Literatura.

Sobre su novela Cornalina, publicada en la colección bibliográfica de Banco Central, el narrador y crítico literario José Alcántara Almánzar escribió: “Perdomo enriquece su obra y viene a nutrir nuestra colección bibliográfica, y lo hace con una novela policíaca, algo inusual en nuestro medio, que se lee con avidez y disfrute. La trama es sencilla: luego del robo, en la Galería Nacional, de una valiosísima máscara egipcia coronada por una piedra de cornalina ̵ “ágata de color sangre o rojiza”, de ahí el título̵, el narrador teje una serie de peripecias en torno a su rescate, llevadas a cabo por el protagonista y el capitán de la policía que tiene a su cargo la investigación, hasta desembocar en un inesperado final. Se trata de una breve historia de aciertos literarios, a través de una mirada incisiva a la que no escapan la evocación urbana, la ironía, el erotismo, la crítica social, el misterio y las creencias populares .

En Cuatro esquinas tiene el viento, novela publicada por el autor en el 1981, se recrean las reminiscencias arraigadas en las emociones y sucedidos enquistados en la memoria, que transmuta lo realmente acaecido un pueblo impactado por las luchas políticas.

También contamos con una novela de temática netamente sureña, enmarcada en la era de Trujillo. Es La reina de Santomé (historias de la vida de provincia), de Guillermo Piña Contreras, nacido en Santo Domingo en el 1952.

Como sabemos, Piña Contreras es periodista, escritor e investigador literario. Su novela, galardonada con el Premio Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2019, fue creada a partir de las evocaciones del autor de la época en que vivió en San Juan de la Maguana, en la era de Trujillo, cuando el monseñor Tomas Reilly, un patriarca nacido en los Estados Unidos, era una figura de autoridad en la zona, que el autor conoció en la casa de su abuelo.

Acerca de esta narración escribió el reconocido escritor e investigador Marcio Veloz Maggiolo: “Guillermo Piña Contreras usa, en La reina de Santomé, la memoria descriptiva para entregarnos un texto modelo de lo que es un formato para otras novelas dominicanas, novedoso, y nacido de interioridades “aglutinadas”, porque el autor no utiliza los protocolos de la narrativa tradicional y su modo de narrar, a veces faulkneriano, nos da un San Juan de la Maguana centrado en los difíciles años de una adolescencia señera, rescatando historias barriales que de improviso relumbran en presente y pasado, casi como si fueran un gerundio, utilizando la simultaneidad como manera creativa, y generando en el lector la integración, por la vía del relato de temas selectivos, de historias y personajes que surgen desde diversas épocas, para dar sentido novelístico a un período centrado fundamentalmente, en el Año Benefactor de la Patria” .

Pudiera continuar profundizando en obras de autores del sur en las que se refleja la memoria histórica y emocional, pero el tiempo se agota y no puedo concluir sin referirme a William Mejía, narrador, dramaturgo y gestor cultural, nacido en el 1950, un escritor de suma importancia en las letras sureñas, y a quien las provincias de Ocoa y de Azua le deben mucho por el activismo a favor del desarrollo cultural, literario y teatral, que realizó en ambas y en otros lugares, lo cual sin dudas le agradecemos.

En su narrativa Mejía ha trabajado a conciencia con los sedimentos de la memoria histórica y emocional, y uno de los episodios lejanos que ha recreado en diferentes vertientes es el drama del desembarco de la guerrilla de Caamaño, ocurrido en playa Caracoles, en el 1973, acontecimiento que lo estremeció.

Unas de sus obras más reconocidas es Una rosa en el quinto infierno, con la que obtuvo el Primer Premio Nacional UCE de novela 2000. La historia se desarrolla en El Sisal, de Azua, un campo de concentración establecido en la dictadura de Trujillo, que Mejía recrea con la fuerza narrativa que le caracteriza.

La obra ha sido llevada al cine y al teatro. El cineasta Juan Basanta hizo una versión cinematográfica, que tituló Biodegradable.

Acerca de esta obra, el escritor Fari Rosario ha expresado: “Se ha dicho que el mérito de un novelista en el manejo de los personajes y la estructura orgánica de la historia que cuenta. En esta novela, W. Mejía muestra un extraordinario manejo de los personajes. Cada personaje está singularizado, dotado de un lenguaje y un cuadro emocional coherentes, además del fluir armonioso de la interioridad que se manifiesta a medida que se desarrolla la trama” .

La novela de William Mejía es, plantea Rosario, “en strictus sensus, un texto abierto, polisémico. El ínter-texto se construye a través del devenir biográfico de Rosa Hernández, y su vinculación directa con las peripecias del mundo que la rodea. Este mismo horizonte intertextual abre paso a la «architextualidad», (o las múltiples lecturas del texto) donde cobran un valor especial el mito y los valores de un individuo. Así, por ejemplo, en las páginas 19 y 20 aparecen reseñado el «mito de la marimanta» o la-mujer-de-las-palomas, entre otros. Uno de los hallazgos y de los méritos más notables de la novela en cuestión, es el modo de plasmar, de una manera sorprendente, el fetichismo, la mentalidad y el universo de creencias del hombre dominicano. Y efectivamente, la tenacidad de un escritor y la trascendencia de su obra está en la concreción orgánica; es decir, en el modo que encarna el alma, la idiosincrasia y la mitología de un pueblo. En Una rosa en el quinto infierno, William Mejía supo atrapar y sintonizar el ser espiritual y el imaginario más profundo de los dominicanos. Señalemos, por poner un ejemplo, el fenómeno de la brujería y los amuletos personales”.

Rosario hace referencia a la página 27 de la novela de Mejía, en la cual se puede leer:

“Después de la tradicional gallina degollada y de la observación de la sangre y de mis ojos, el individuo me entregó un amuleto y me dijo: ‘Con este objeto usted estará resguardado, si no se le ocurre nunca apeárselo de encima… Con éste sobre el cuerpo, sólo Dios y yo podremos matarlo alguna vez’. Por si las moscas, como decía mi abuelo Eliseo, al terminar el rito le metí la bayoneta hasta donde le cupo más, para que solo Dios se las viera conmigo a partir de ese momento”.

Como decía, pudiéramos seguir exponiendo sobre el reflejo de la memoria histórica y emocional en la bibliografía de otros autores sureños, incluso de promociones más recientes de las que son parte Marino Beriguete, Virgilio López Azuán, Otto Oscar Milanesse, quien les habla, Emilia Pereyra, Julián Paula, Rannel Báez, Fania Herrera, María Melo, Jesús Paniagua, Bernardo Bor Rubén Sánchez y de otros escritores y escritoras oriundos de diversas demarcaciones, pero sin dudas sus obras serán temas para otros escenarios.

Mientras tanto, los diversos conglomerados del sur dominicano pueden tener la certeza de que las narrativas escritas por hombres y mujeres oriundo de sus tierras, escenarios de singulares historias, mitos, dramas y sentimientos, ocupan apreciados lugares en las letras nacionales e internacionales.

5 de enero de 2021.

Bibliografía

Cestero, Tulio Manuel. La sangre, Santo Domingo Biblioteca Dominicana Básica, Secretaría de Estado de Educación, 1994.

Hernández Acosta, Ángel. Carnavá, p.12, Santo Domingo, Editora Taller, 1979.

Billini, Francisco Gregorio. Baní o Engracia y Antoñita, Santo Domingo, Colección Pensamiento Dominicano, Santo Domingo, Librería Dominicana, 1962.

Matos Moquete, Manuel, Dile adiós a la época, Santo Domingo, Editora Búho, 2002.

Matos Moquete, Manuel, Los amantes de abril, Santo Domingo, Cocolo editorial, 2004.

Perdomo, Miguel Aníbal. Coralina, Santo Domingo Subdirección de Impresos y Publicaciones del Banco Central, 2012.

Rosario Candelier, Bruno. Tendencias de la novela dominicana, Santo Domingo, Colección Estudios, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1988.

Sención, Viriato. La enana Celenia y otros cuentos, Santo Domingo, Editora Taller, Santo Domingo, 1994.

Valdez, Diógenes. Cuentos escogidos, Santo Domingo, Secretaría de Estado de Cultura, Editora Búho, 2005.

Veloz Maggiolo, Marcio, La reina de Santomé en la columna El correr de los días recuperado en https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/02/22/554629/la-reina-de-santome#:~:text=Guillermo%20Pi%C3%B1a%20Contreras%20usa%20la,faulkneriano%2C%20nos%20da%20un%20San 3/2/2021.